- リエートクリニック|横浜・名古屋での医療痩身・メディカルダイエット /

- コラム一覧 /

- ダイエット /

- 【医師解説】体重が落ちないのはなぜ?停滞期の原因と対策を解説

【医師解説】体重が落ちないのはなぜ?停滞期の原因と対策を解説

当記事の内容はご自由に引用いただけます。

ただし、引用の際は、引用元として当院名および記事タイトルを明記し、読者の方が元の記事に遷移できるよう、引用元URLへのリンクをお願いいたします。

例) 引用元:リエートクリニック

この記事で解決すること

- ダイエットを頑張っているのに体重が減らない理由

- 体重が減らないときの効果的な対策

- 焦らず続けるために知っておきたい注意点

ダイエットを頑張っても体重が落ちないのは、無意識の摂取カロリー過剰やホルモンバランスの乱れ、停滞期などが関係している可能性があります。

本記事では、体重が落ちない原因とその対策法を解説します。ダイエットを成功させたい方はぜひ最後まで読んで、今日からできることを一つずつ実践してみてください。

なお、医療痩身を専門とする「リエートクリニック」では現在オープン記念キャンペーンを実施中です。

リエートクリニックでは、医療痩身機器や注射・点滴治療、ダイエット薬などを用いた「切らない施術」を行っています。

医学的に根拠のある方法を用いて細胞レベルで身体にアプローチすることで、理想の体型づくりと共に人間本来の美しさを取り戻す美容医療を提供します。

カウンセリングは無料ですので、医療痩身を検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

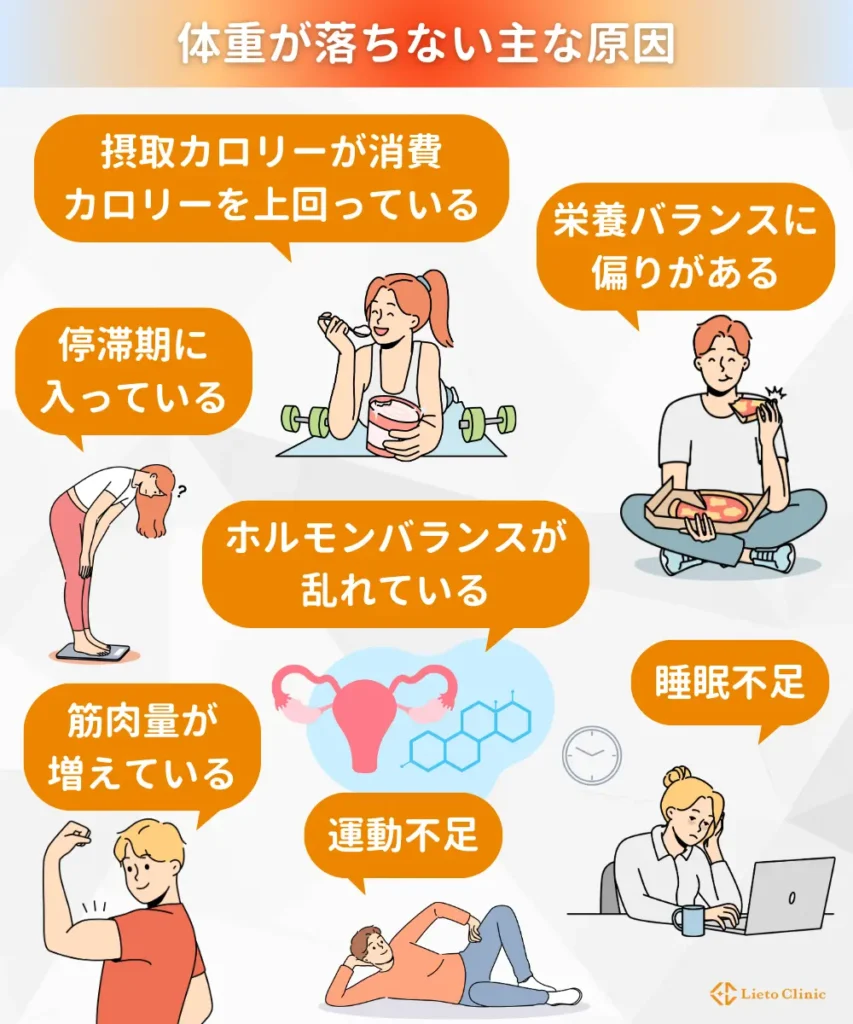

体重が落ちないのはなぜ?考えられる原因7つ

体重が落ちない原因は以下が考えられます。

体重が落ちない原因

- 摂取カロリーが消費カロリーを上回っている

- 栄養バランスに偏りがある

- 停滞期に入っている

- 筋肉量が増えている

- ホルモンバランスが乱れている

- 運動が不足している

- 睡眠が不足している

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1.摂取カロリーが消費カロリーを上回っている

体重が減らない一番の原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回っていることです。

人間の身体は消費するエネルギーよりも多くのエネルギー(=カロリー)を摂取すると、その余剰分を脂肪として蓄えるようにできています。

とくに厄介なのは、「食べすぎていないつもり」でも実際には摂取オーバーになっているケースが少なくない点です。

たとえば、ナッツ類やチーズ、ドレッシング類など、ヘルシーな印象とは裏腹にカロリーが高い食材も多く存在します。

こうした食材を何気なく口にしていると、自分でも気づかないうちにカロリーオーバーな食生活になっていることがあります。

【ヘルシーに見えて高カロリーな食べ物リスト】

| 食品名 | 目安量 | カロリー(約) | コメント |

|---|---|---|---|

| ナッツ類 (アーモンド、くるみ等) | 30g (手のひら1杯) | 180〜200kcal | 栄養価は高いが脂質も多め。つい食べ過ぎ注意 |

| チーズ (ナチュラルチーズ) | 30g (スライス1枚分) | 110〜120kcal | たんぱく質豊富だが脂質も高い |

| アボカド | 1個 (150g) | 250〜300kcal | 良質な脂質だが、1個で高カロリー |

| グラノーラ | 50g (小さめのボウル1杯) | 220〜250kcal | 食物繊維があるが砂糖や油も多め |

| ナッツ入りのサラダ + ドレッシング | 1皿 | 300〜500kcal | ドレッシングとトッピングで高カロリーに |

| スムージー (市販) | 1杯 (350ml) | 200〜400kcal | 果物や糖分が多く、見た目より高カロリー |

| ドライフルーツ | 30g | 100〜130kcal | 水分が抜けて小さくなり、食べ過ぎやすい |

| 豆乳ラテ (無糖以外) | 1杯 (240ml) | 150〜250kcal | ヘルシーな印象でも砂糖入りだと高カロリー |

2.栄養バランスに偏りがある

栄養バランスの偏りは、体重が落ちにくくなる原因の一つです。

たとえば、炭水化物を極端に制限するダイエットを行うと、基礎代謝が低下し、太りやすく痩せにくい体質になる可能性があります。

エネルギーが不足すると、身体が筋肉を分解してエネルギーを補おうとして、筋肉量が減少するためです。

また、たんぱく質や脂質が不足している場合も、ホルモンバランスが乱れたり、栄養の吸収効率が悪くなったりします。

3.停滞期に入っている

順調に減っていた体重が急に落ちなくなるのは、停滞期に入っている可能性があります。

停滞期はダイエット中によく見られる現象で、多くの方が一度は経験するものです。身体が「これ以上体重が減るのは危険だ」と判断し、省エネモードに入ることで起こります。

停滞期に入ると基礎代謝が落ちたり、脂肪が燃焼しにくくなったりして、以前と同じ生活を続けていても体重が落ちにくくなります。

つまり、体重が落ちなくなるのは努力不足ではなく、身体が生命を守るためにブレーキをかけている状態なのです。

4.筋肉量が増えている

ダイエットの初期に筋トレを取り入れると、脂肪が減る一方で筋肉がついていくため、体重の変化が出にくくなることがあります。脂肪は落ちていても筋肉の増加分で相殺されるため、体重に大きな変化が見られないのです。

また、筋肉は脂肪よりも体積あたりの重さがあるため、見た目は引き締まっていても、数字上は横ばい、または増えたように感じることも少なくありません。「ダイエット中に体重が減らない=失敗」とは限らず、身体の構成が変わっていることが原因である場合もあるのです。

そのため、ダイエット中は「体重」だけでなく「筋肉量」や「体脂肪率」なども確認できる体組成計を使うのがおすすめです。

体重の数字のみに一喜一憂するのではなく、身体の中身の変化を正しく把握することで、モチベーション維持にもつながります。

5.ホルモンバランスが乱れている

体重が思うように減らない背景には、ホルモンバランスの乱れが関係していることもあります。

ホルモンは代謝や食欲、水分の調整など、体重に関わるさまざまな機能に影響を与えるためです。

たとえば、ストレスが続くと「コルチゾール」というホルモンが増加し、脂肪の燃焼を妨げたり、食欲が増したりすることがあります。

また、女性の場合は生理周期によって体内のホルモンバランスが大きく変動します。

とくに生理前は「黄体ホルモン」の影響で水分をため込みやすくなり、むくみや体重の増加を感じやすいです。

6.運動が不足している

運動が不足していると消費カロリーが伸びず、体重が落ちにくくなる原因になります。

とくにデスクワーク中心の生活では、基礎代謝以上のカロリーを消費する機会がほとんどないため、エネルギー収支がプラスになりやすくなります。

運動をしているつもりでも、週に1〜2回の軽いウォーキング程度では、摂取したカロリーを上回るほどの消費が見込めないことも少なくありません。

また、運動不足が続くと筋肉量が落ち、基礎代謝も下がっていくため、痩せにくい体質になる可能性があります。

7.睡眠が不足している

睡眠不足も体重が落ちにくくなる原因の一つです。

睡眠時間が足りない状態が続くと、食欲を高める「グレリン」というホルモンが増え、空腹感が強くなったり、間食が増えたりする傾向があります。

また、慢性的な寝不足は代謝の低下やストレスホルモン(コルチゾール)の増加を引き起こし、身体が脂肪を溜め込みやすい状態になることもあります。

睡眠の質や時間が乱れることは、無意識のうちに体重増加の土台を作ってしまうのです。

※参照元:e-ヘルスネット(厚生労働省)|睡眠と生活習慣病との深い関係

ダイエット中に知っておきたい「体重変化」の基礎

ダイエット中の体重の変化は、必ずしも一直線に減っていくわけではありません。

ここではダイエット中に知っておきたい「体重変化」の基礎として、以下を解説します。

「体重変化」の基礎

- 体重が落ち始めるタイミング

- 体重の減り方の平均

- ダイエットしてもむしろ体重が増える理由

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1.体重が落ち始めるタイミング

一般的に、食事改善や運動を始めてから1〜2週間後に、体重の変化を感じ始める方が多いです。

ダイエットをはじめてから1〜2週間後は、体内の水分や老廃物が減ることで、一時的に体重が減る「初期減少」が起こりやすくなります。

とくに糖質制限を行った場合は、筋肉内のグリコーゲンが分解され、保持していた水分も一緒に抜けるため、短期間で数キロ減ることもあります。

2.体重の減り方の平均

健康的に痩せるためには、1ヶ月に体重の0.5〜1%の減量が目安とされています。

「肥満症診療ガイドライン」でも、3〜6ヶ月で体重の3%減を目標とするやり方が、医学的に現実的で安全とされています。

たとえば体重60kgの方なら、1ヶ月で減る体重の目安はおよそ0.3〜0.6kgほどです。想像より少なく感じる方も多いかもしれませんが、それだけゆるやかなペースが身体にとって自然な変化だといえます。

逆に短期間で一気に体重を落とすと、脂肪だけでなく筋肉まで減ってしまったり、代謝が落ちて痩せにくくなったりするリスクもあるため注意が必要です。

3.ダイエットしてもむしろ体重が増える理由

ダイエット中にもかかわらず体重が増えるのは、筋肉量の増加や水分の変動、ホルモンバランスの影響によるケースが多いです。

とくに筋トレを取り入れている場合は、脂肪が減っていたとしても、筋肉がつくことで体重が一時的に増えることがあります。

また、ダイエット中のストレスや睡眠不足によって、身体が水分をため込みやすくなると、むくみが出て体重が増えたように感じることもあります。

こうした変化の多くは、ダイエット中によく見られる一時的な身体の反応であり、いわゆる「停滞期」の中で起こることも少なくありません。

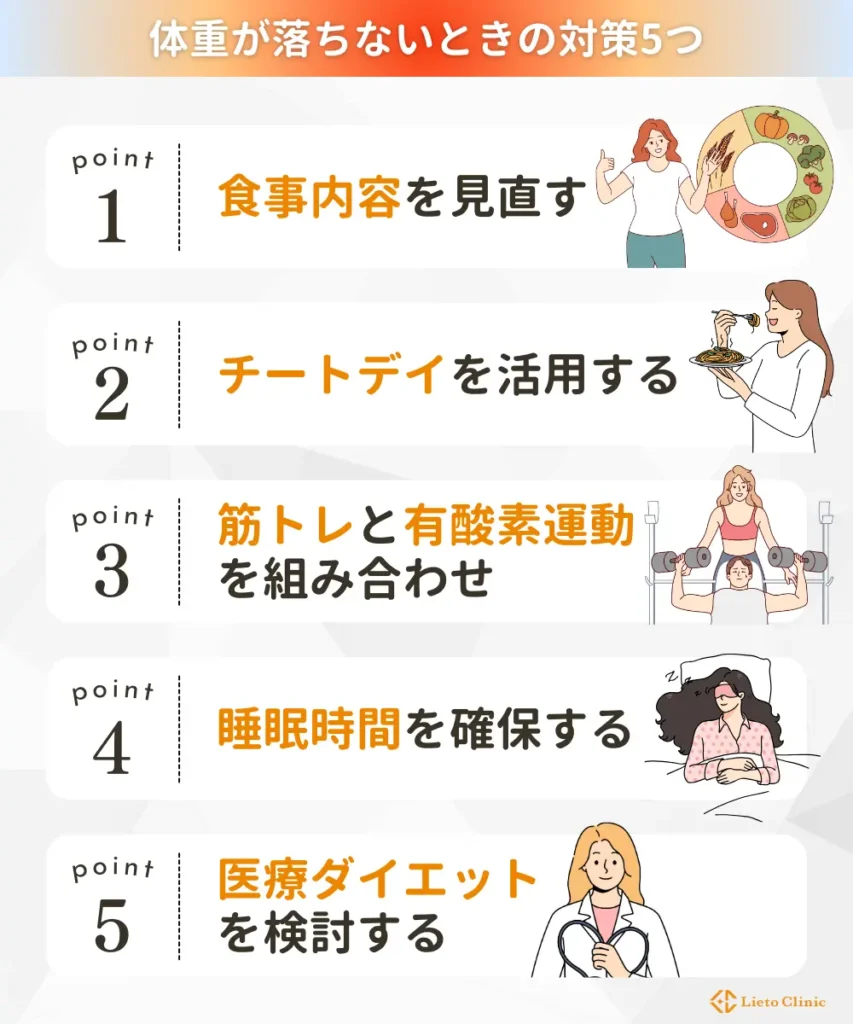

体重が落ちないときの対策5つ

体重が落ちないときは、以下の対策を試してみましょう。

体重が落ちないときの対策

- 食事内容を見直す

- チートデイを活用する

- 筋トレと有酸素運動を組み合わせる

- 睡眠時間を確保する

- 医療ダイエットを検討する

それぞれ、詳しく解説します。

1.食事内容を見直す

体重が思うように減らないと感じたら、まずは食べている量と中身を「見える化」することが大切です。

なんとなく食べているだけでは、カロリーや栄養バランスの偏りに気づきにくいため、記録をつける習慣を取り入れましょう。

具体的には、食品パッケージの栄養成分表示を確認したり、食材ごとのカロリーをチェックしたりして、1日ごとの食事内容を記録します。

最近では、カロリー計算や栄養素のバランスを自動で分析してくれるスマホアプリも多く、手間をかけずに管理が可能です。

記録を続けることで「意外と間食が多かった」「ドレッシングのカロリーが高かった」など食生活の盲点にも気づきやすくなります。

2.チートデイを活用する

体重の減りが止まったときは、チートデイを計画的に取り入れるのも一つの方法です。

チートデイとは、ダイエット中にあえて多めに食べる日のことです。一時的に摂取カロリーを増やすことで、停滞した代謝を刺激する目的があります。

目安としては、基礎代謝量の1.5〜2倍程度のカロリーを摂るのが一般的です。基礎代謝量は「基礎代謝基準値 × 体重(kg)」で求められます。

| 年齢 | 女性の基準値 | 男性の基準値 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | 22.1 | 23.7 |

| 30~49歳 | 21.9 | 22.5 |

| 50~64歳 | 20.7 | 21.8 |

| 65歳以上 | 20.7 | 21.6 |

たとえば、30代女性で体重55kgの場合、基礎代謝量は 21.9 × 55kg = 約1,205kcal となります。

チートデイでは、基礎代謝の1.5〜2倍(約1,800〜2,400kcal)を目安にするとよいでしょう。

3.筋トレと有酸素運動を組み合わせる

体重の減りが停滞しているときは、筋トレと有酸素運動の両方をバランスよく取り入れることが効果的です。

筋トレで基礎代謝を上げつつ、有酸素運動で体脂肪を直接燃焼させることで、効率よくダイエットを進められます。

筋トレは週2~3回を目安に行い、以下のような部位別トレーニングがおすすめです。

| 部位 | 種目 |

|---|---|

| お腹 | プランク、クランチ |

| 太もも・お尻 | スクワット、ヒップリフト |

| 二の腕 | 腕立て伏せ、ダンベル運動 |

筋肉量が増えると普段の生活でも消費カロリーが増えるため、体重が落ちやすい体質へと変化していきます。

有酸素運動はウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、継続しやすい運動を週3~5回のペースで取り入れるのが理想的です。

自分に合った運動を無理のない範囲で続けることが、脂肪燃焼を高めるポイントです。

4.睡眠時間を確保する

体重が減らないと感じるときは、睡眠の質と時間を見直してみましょう。

必要な睡眠時間には個人差がありますが、目安としては1日7時間以上の睡眠をとるのが理想的です。

質の良い睡眠をとるためには、以下のポイントを意識してみてください。

質の良い睡眠をとるためのポイント

- 就寝・起床時間を毎日できるだけ一定にする

- 寝る前はスマホやパソコンを避け、照明を落としてリラックスする

- カフェインやアルコール、寝る直前の食事は控える

また、リラックスできる音楽を聴いたり、軽くストレッチをしたりするのも、自然な入眠をサポートしてくれます。

睡眠がしっかりとれていると身体の回復がスムーズになり、食欲や代謝のバランスも整いやすくなるため、ダイエットの停滞を打破する一つのきっかけになります。

※参照元:e-ヘルスネット(厚生労働省)|睡眠と生活習慣病との深い関係

5.医療ダイエットを検討する

ダイエットを続けているのに体重が減らない場合は、医療ダイエットを検討してみてはいかがでしょうか。

医療ダイエットは食事や運動では落としにくい脂肪にもアプローチできるため、効率よく結果を出したい方や、何から始めていいかわからない方にぴったりです。

たとえば、以下のような施術があります。

| 治療法 | 特徴 |

|---|---|

| 医療脂肪冷却機器 | 脂肪細胞を冷却して破壊し、部分痩せを実現する |

| 医療電磁場機器 | 電磁場を利用して筋肉を刺激し、メリハリのあるボディラインを作る |

| 医療HIFU | 高強度焦点式超音波(HIFU)で脂肪細胞を破壊しつつ皮膚を引き締める |

| 脂肪溶解注射 | 脂肪細胞を破壊する注射で、気になる部位を切らずに部分痩せ |

| GLP-1治療 | 食欲を抑える薬を使用してダイエット効果を高める |

リエートクリニックでは初回カウンセリングを無料で実施し、丁寧な診察をもとに最適な治療プランをご提案しています。

体質や目的に合わせたオーダーメイドプランで、短期間で見た目に変化を実感できます。

「いくら頑張っても体重が落ちない」と感じている方は、ぜひリエートクリニックでの医療ダイエットを検討してみてください。

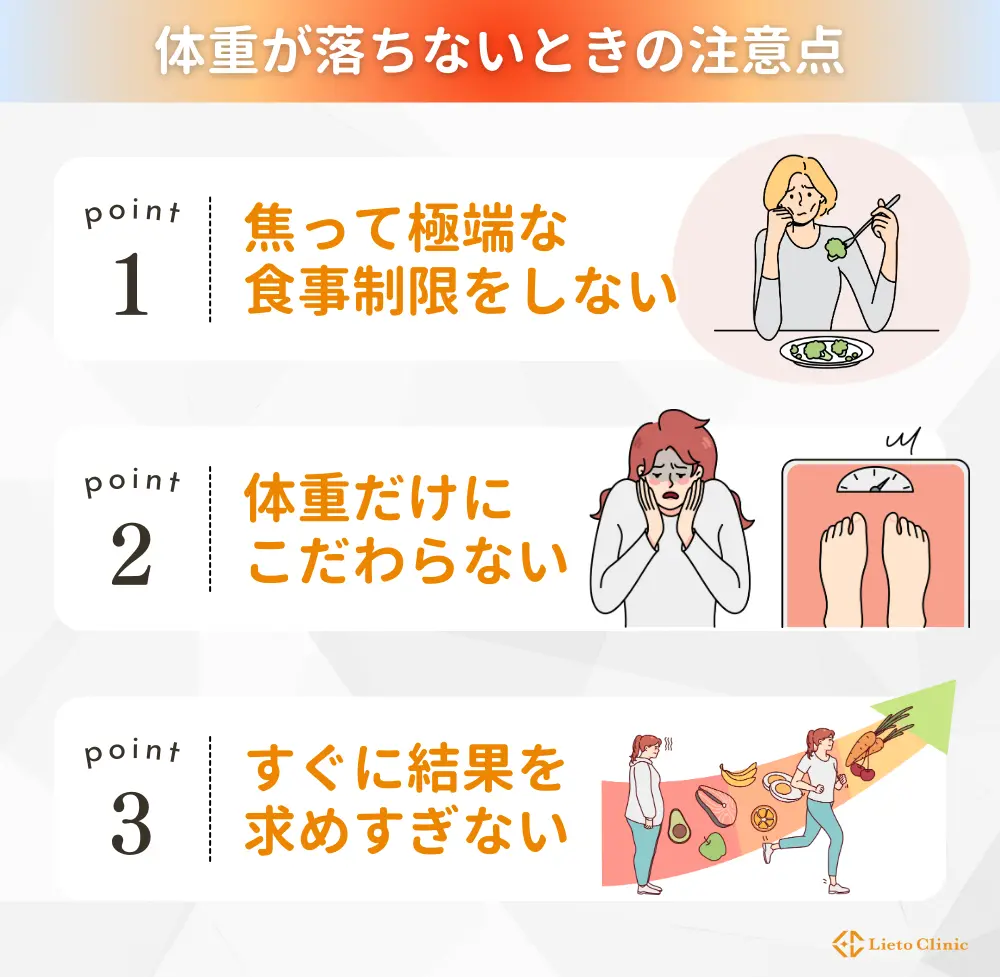

体重が落ちないときの注意点3つ

体重が落ちない時期こそ、正しい判断と冷静な対応が大切です。間違った対処をしてしまうと、リバウンドや体調不良につながる恐れもあります。

ここでは、体重が落ちないときに気をつけたい3つの注意点をご紹介します。

体重が落ちないときの注意点

- 焦って極端な食事制限をしない

- 体重だけにこだわらない

- すぐに結果を求めすぎない

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1.焦って極端な食事制限をしない

体重が落ちないときこそ、焦って極端な食事制限に走るのは避けましょう。

過度なカロリー制限は筋肉量の減少を招き、基礎代謝が落ちてさらに痩せにくくなるからです。

仮に痩せられたとしてもリバウンドしやすく、結果的に体重が元に戻る、もしくは増えてしまうケースも少なくありません。

また、栄養不足によりホルモンバランスが乱れたり、疲れやすくなったりと、健康にも悪影響を及ぼすリスクがあります。

体重が落ちにくい時期でも1日3食をバランスよく摂り、栄養を確保しながら長期的に取り組むことが大切です。

※参照元:e-ヘルスネット(厚生労働省)|若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題

2.体重だけにこだわらない

「体重が減らない=成果が出ていない」と決めつけてしまうのは危険です。

体重は水分量や便通、筋肉量など、さまざまな要因で日々変動するためです。

数字の増減が必ずしも脂肪の増減を反映しているわけではなく、一時的な変化を過剰に受け取ってしまうリスクがあります。

とくに筋トレや運動を取り入れている場合、脂肪が減っても筋肉が増えることで、体重に大きな変化が出にくくなることもあります。

その結果「努力しているのに成果が出ていない」と誤解し、モチベーションが低下してしまうことも少なくありません。

ウエストサイズの変化、服のフィット感など、さまざまな視点で自分の変化を確認することが大切です。

3.すぐに結果を求めすぎない

ダイエットは短期間で結果が出るものではないため、すぐに成果を求めすぎないことが大切です。

体重の変化にはタイムラグがあり、正しい方法を続けていても1〜2週間では変化が出ないことも少なくありません。この段階で「効果がない」と判断してしまうと、積み重ねてきた努力を途中でやめてしまうリスクがあります。

また、短期間での結果にこだわりすぎると、過度な食事制限や極端なダイエット方法に走ってしまう危険性もあります。

短期的な数字だけに振り回されず、変化をじっくり待つ姿勢が大切です。

まとめ

体重が落ちないと感じたときは、まずその原因を冷静に見つめ直すことが大切です。

摂取カロリーの過多や停滞期、筋肉量の増加など、理由は一つとは限りません。体重という数字にこだわりすぎず、体脂肪率や見た目、体調など多角的に変化を観察していきましょう。

また、焦って極端な食事制限に走るのは逆効果です。短期間で結果を求めすぎず、長期的な視点で取り組むことで、健康的に理想の体型へと近づけます。

「どうしても体重が落ちない」という場合は、医療ダイエットを検討してみるのもよいでしょう。

【参照元】

- e-ヘルスネット(厚生労働省)|睡眠と生活習慣病との深い関係

- e-ヘルスネット(厚生労働省)|若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題

- 日本肥満学会|肥満症診療ガイドライン2022

- 日本医師会|1日に必要なカロリー 推定エネルギー必要量