- リエートクリニック|横浜・名古屋での医療痩身・メディカルダイエット /

- コラム一覧 /

- ダイエット /

- 停滞期を早く終わらせるには?成功者が実践している5つの方法

停滞期を早く終わらせるには?成功者が実践している5つの方法

当記事の内容はご自由に引用いただけます。

ただし、引用の際は、引用元として当院名および記事タイトルを明記し、読者の方が元の記事に遷移できるよう、引用元URLへのリンクをお願いいたします。

例) 引用元:リエートクリニック

ダイエット中に体重が減らなくなる「停滞期」。これは努力が足りないわけではなく、体が変化に適応しようとする自然な反応です。正しい知識と行動があれば、停滞期は必ず乗り越えられます。

この記事でわかること

- ダイエット停滞期が起こる科学的な理由と体の仕組み

- 停滞期を抜けるために実践すべき5つの具体的な方法

- 停滞期から抜け出しつつあるときに現れる身体の変化やサイン

停滞に直面している方も、これから備えておきたい方も、この記事を通じて前向きに続けるためのヒントを手に入れてください。

なお、医療痩身を専門とする「リエートクリニック」では現在オープン記念キャンペーンを実施中です。

リエートクリニックでは、医療痩身機器や注射・点滴治療、ダイエット薬などを用いた「切らない施術」を行っています。

医学的に根拠のある方法を用いて細胞レベルで身体にアプローチすることで、理想の体型づくりと共に人間本来の美しさを取り戻す美容医療を提供します。

カウンセリングは無料ですので、医療痩身を検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

停滞期を早く終わらせる成功者の5つの方法

当クリニックで多くの患者さんを見てきた経験から、停滞期を乗り越えて成功した方々には共通点があります。以下に紹介する5つの方法は、科学的にも有効性が示されている実践的なアプローチです。

停滞期を早く終わらせる方法

- カロリーや栄養バランスを見直す

- 運動メニューを変えて体を刺激する

- 水分をしっかり摂取し、代謝を上げる

- 睡眠とストレス管理でホルモンバランスを整える

- チートデイを正しく活用する

1. カロリーや栄養バランスを見直す

停滞期に陥る最も一般的な原因の一つは、極端な食事制限による代謝の低下です。体重が減らないからといって、さらにカロリーを削減するのは逆効果になることがあります。

極端に低カロリーの食事を続けると、体は「飢餓モード」に入り、エネルギー消費を抑えるようになります。その結果、同じ活動量でも消費カロリーが減少し、体重減少が停滞してしまいます。

停滞期を脱出するためには、適切なカロリー摂取と栄養バランスの見直しが重要です。

ポイント

- 1日あたり基礎代謝量の80%程度のカロリーは摂取する

- タンパク質を意識的に摂る(体重1kgあたり1.0〜1.2g程度)

- 野菜や果物からビタミン、ミネラルを十分に摂取する

- 良質な脂質(オリーブオイル、ナッツ類など)を適量摂取する

【基礎代謝の目安】

| 年齢(歳) | 女性の基礎代謝量(kcal/日) | 男性の基礎代謝量(kcal/日) |

|---|---|---|

| 18~29 | 1,150 | 1,530 |

| 30~49 | 1,150 | 1,530 |

| 50~69 | 1,100 | 1,400 |

2. 運動メニューを変えて体を刺激する

同じ運動を長期間続けていると、体がその運動に効率的に対応できるようになり、消費カロリーが徐々に減少します。

停滞期を突破するためには、運動内容に変化をつけて体に新しい刺激を与えることが効果的です。これによって、異なる筋肉群が活性化され、代謝が促進されます。

おすすめの工夫

- 有酸素運動と筋トレを組み合わせる

- インターバルトレーニングを取り入れる

- 運動の時間帯を変える(朝と夕方など)

- 新しい種目にチャレンジする(水泳、サイクリング、ヨガなど)

たとえば、いつもウォーキングをしている方は、短い距離のジョギングを取り入れたり、階段の上り下りを追加したりするだけでも効果が期待できます。また、筋トレをしている方は、重量や回数、セット数を変えてみるのも良いでしょう。

3. 水分をしっかり摂取し、代謝を上げる

水分不足は代謝を低下させる重要な要因の一つです。体内の代謝反応のほとんどは水を介して行われるため、十分な水分摂取は代謝を正常に保つために不可欠です。

個人の体格や活動量、季節によって適切な量は異なりますが、1日あたりの理想的な水分摂取量は1.5〜2.5リットルが目安です。

効果的な水分摂取のコツ

- 朝起きたらすぐにコップ1杯の水を飲む

- 食事の30分前に水を飲んで満腹感をサポート

- 軽量タイプのウォーターボトルを携帯し、こまめに飲む習慣をつける

水以外にも、ノンカフェインのハーブティーや浅煎りのコーヒーを取り入れるのも効果的です。飲む楽しみが増えることで、水分摂取が習慣化しやすくなります。

4. 睡眠とストレス管理でホルモンバランスを整える

睡眠不足や慢性的なストレスは、ホルモンバランスを大きく乱し、ダイエットを妨げる大きな要因です。特に、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌は、脂肪蓄積を促進し、脂肪燃焼を妨げる作用があります。

また、睡眠不足が続くと、満腹感を伝えるレプチンが減少し、空腹感を強めるグレリンが増加します。その結果、食欲が抑えにくくなり、過食や間食が増えることでカロリーオーバーにつながりやすくなります。

ストレス管理と睡眠改善の具体策

- 6〜8時間の質の良い睡眠を確保する

- 就寝1時間前はスマホやPCを避ける(ブルーライト対策)

- リラクゼーション活動(瞑想、深呼吸、ヨガなど)を取り入れる

- 軽い運動を日課にして、自然な眠気を促す

- 起床・就寝時間を一定に保ち、体内時計を整える

特に忙しい日常を送る方は、短時間でも意識的にリラックスする時間を持つことが大切です。深呼吸はストレス軽減に有効であるとされ、多くの研究者や医療機関で推奨されています。一部の研究では、コルチゾールの分泌を抑える可能性も示唆されています。

参照元:国立長寿医療研究センター「深呼吸と健康」、益谷真、益谷望(2010)深呼吸の健康心理学的考察

5. チートデイを正しく活用する

「チートデイ」とは、ダイエット中に計画的に通常より多めにカロリーを摂取する日を設けることです。これによって体の代謝機能を刺激し、停滞期の打破に役立つことがあります。

チートデイを活用するポイント

- 週に1回程度に限定する

- 「好きなものを無制限に食べる日」ではなく、「通常より20〜30%多めにカロリーを摂取する日」と捉える

- 健康的な食品を中心に摂取し、極端な高脂肪・高糖分の食事は避ける

- チートデイの翌日は通常の食事に戻す

たとえば、普段1,600kcalで食事管理をしている方なら、チートデイには2,000kcal程度を目安に摂取するとよいでしょう。

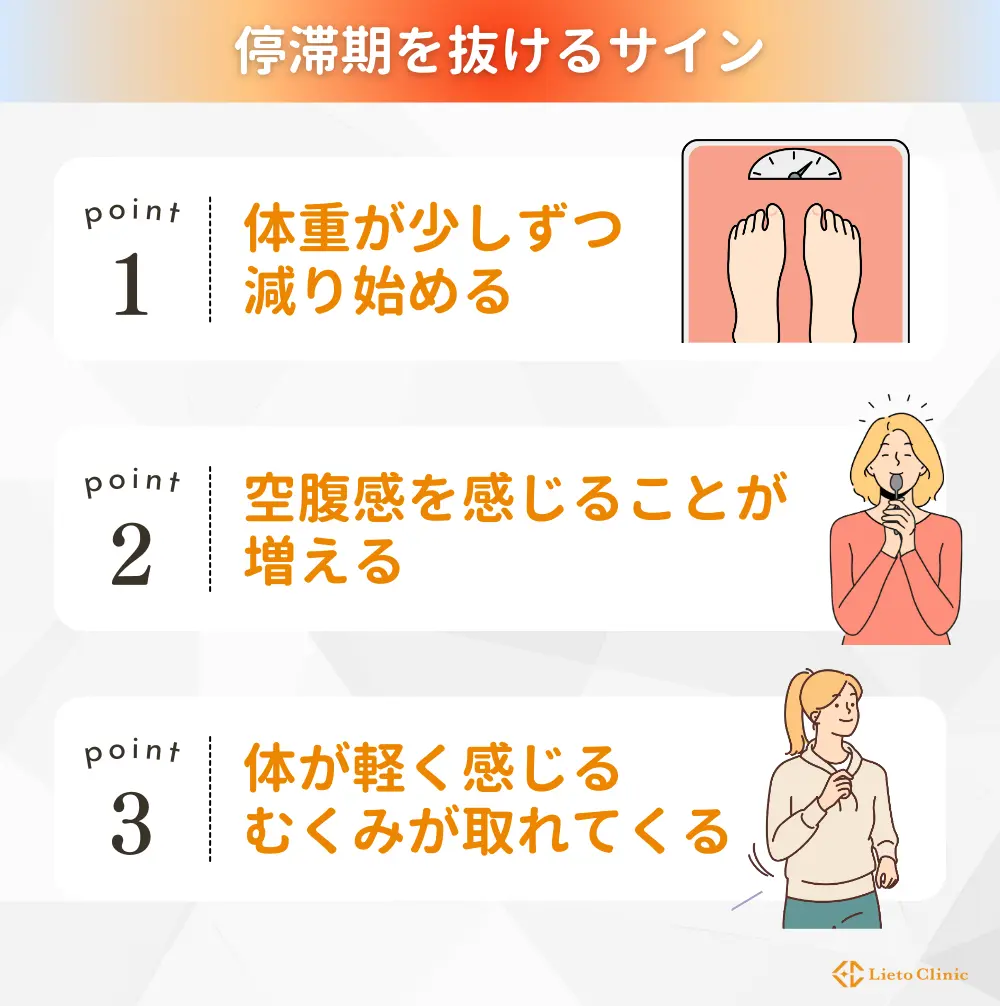

停滞期を抜けるサインとは?

停滞期から抜け出しつつあるとき、体にはいくつかの変化が現れます。

停滞期を抜けるサイン

- 体重が少しずつ減り始める

- 空腹感を感じることが増える

- 体が軽く感じる、むくみが取れてくる

詳しく解説します。

1.体重が少しずつ減り始める

停滞期を抜けるもっとも明確なサインは、体重が再び減少傾向に転じることです。ただし、急激な変化ではなく、週に0.3〜0.5kg程度の緩やかな減少が理想です。

体重記録のポイント

- 起床直後、排泄後、食前に測定する(同じ時間帯)

- 同じ服装で測定する

- スマートフォンのアプリなどで記録をつける

- 日ごとの変動に一喜一憂せず、週単位での平均値を確認する

「体重が減らない=成果が出ていない」と考えがちですが、体組成(脂肪と筋肉の割合)の変化も重要な指標です。体重は変わらなくても、体脂肪率が減少していれば、健康的なダイエットが進行している証拠です。

2.空腹感を感じることが増える

停滞期からの脱出時には、空腹感が増すことがあります。これは、代謝が回復し、エネルギー消費が増えている証拠とも考えられます。

ただし、空腹=過食ではありません。この段階では、食欲をコントロールしながら栄養バランスを保つことがとても重要です。

空腹感への対処法

- ゆで卵やナッツなど、高タンパクな間食を少量準備

- 水分を先にとって空腹感をやわらげる

- 食物繊維が豊富な野菜で満足感を高める

- 食事の時間と間隔を規則的に保つ

空腹感は体からの重要なシグナルですが、それに振り回されず、計画的な食事管理を続けることが停滞期脱出後の成功につながります。

参考:橋本 尚武. 食欲をつかさどる神経メカニズムと今後の展望. 日本栄養・食糧学会誌. 2023;76(2):105–10.

3.体が軽く感じる、むくみが取れてくる

体重の変化が見えにくくても、体感的な変化が先に訪れることもあります。特に、むくみが減り、体の動きが軽くなる感覚は、代謝の改善や水分バランスの回復によるものです。

女性の場合、ホルモンバランスの変化による一時的な水分保持があるため、体重変化以外の体感的な変化も重要な指標となります。

確認ポイント

- 朝と夕方に同じ場所(足首など)を測定して比較

- 指で皮膚を軽く押して、凹みがすぐに戻るかどうかを確認

- ベルトや衣類のゆとりを感じるかどうか

- 鏡や写真での見た目の変化

また、階段の昇り降りが楽に感じる、以前より疲れにくいなどの変化も、確実に体が前進しているサインです。体重計だけでなく、こうした「体の声」にも耳を傾けましょう。

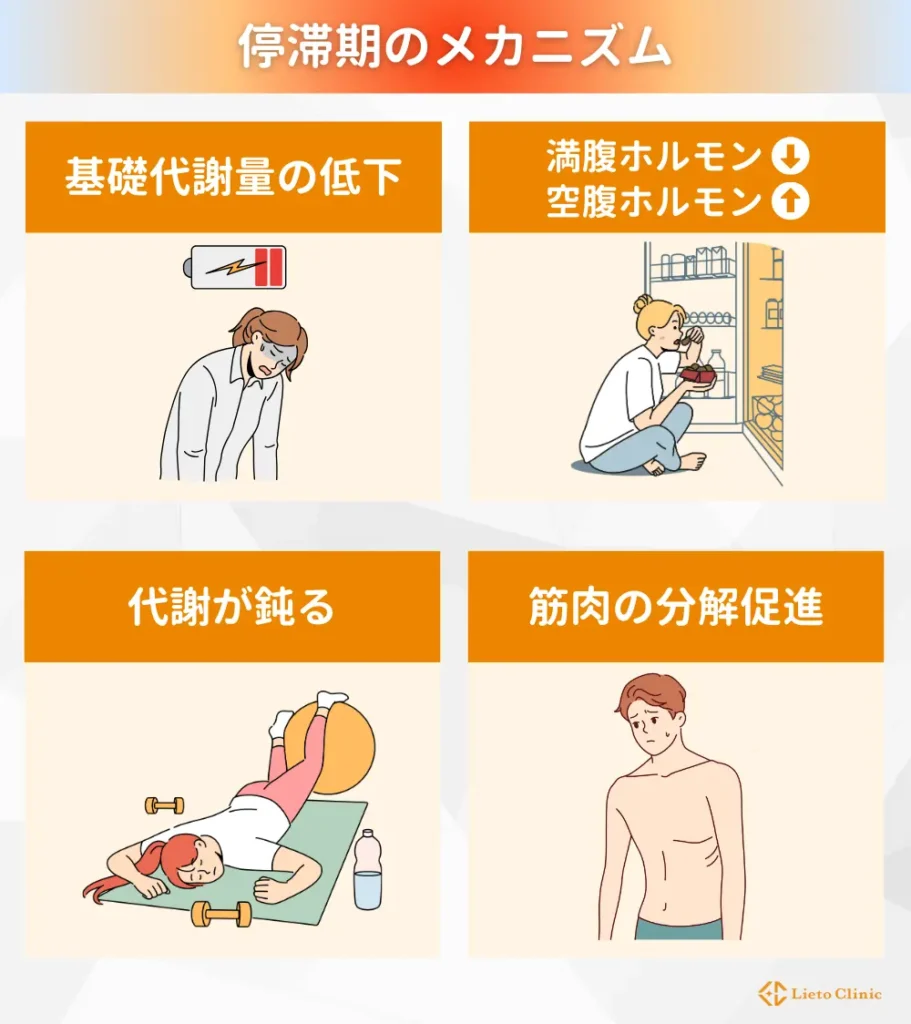

停滞期になってしまう原因とは?

ダイエット中に訪れる停滞期は、ただの偶然ではなく、体が生き延びるために備えた「防御反応」によって起こります。ここでは、停滞期のメカニズムとその背景にある科学的な仕組みを分かりやすく解説します。

停滞期のメカニズム「ホメオスタシス機能」とは?

私たちの体には、体温・体重・代謝などを一定に保とうとする「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」が備わっています。これが、停滞期の大きな原因となります。

ダイエットによって体重が減少すると、体はこれを「飢餓状態」と認識し、生存のために対抗措置を取ります。具体的には以下のような変化が起こります。

停滞期の原因

- 基礎代謝量の低下(少ないエネルギーで効率的に機能するよう調整)

- レプチン(満腹ホルモン)の減少とグレリン(空腹ホルモン)の増加

- 甲状腺ホルモンの分泌低下(代謝が鈍る)

- 筋肉の分解促進(脂肪よりエネルギー消費の多い筋肉を削る)

これらの変化は、進化の過程で獲得された生存戦略であり、飢餓時に体を守るための重要なメカニズムです。しかし、現代社会では、この機能がダイエットの妨げとなることがあります。

長期的な視点で見れば、この停滞期は体が新しいエネルギー消費レベルに適応する過程であり、適切な対策を取ることで乗り越えることができます。

参考:科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS). 食と健康に関する科学技術の将来展望. 2011. CRDS-FY2011-WR-02.

停滞期の平均期間はどれくらい?

停滞期の長さには個人差がありますが、一般的には2週間から1ヶ月程度続くことが多いとされています。ただし、ダイエット方法や個人の体質によっては、それ以上続くケースもあります。

停滞期の長さに影響する主な要因

- 現在の体脂肪率(低いほど停滞期が長くなりやすい)

- 急激な体重減少(急激に減らした場合、停滞期が長くなりやすい)

- 過度なカロリー制限(極端な制限ほど体の反発が強くなりやすい)

- 運動の種類と頻度

- 年齢と性別(ホルモンバランスの影響)

- 睡眠の質とストレスレベル

重要なのは、「停滞期=失敗ではない」という理解です。正しく継続していれば、必ず体は変化していきます。

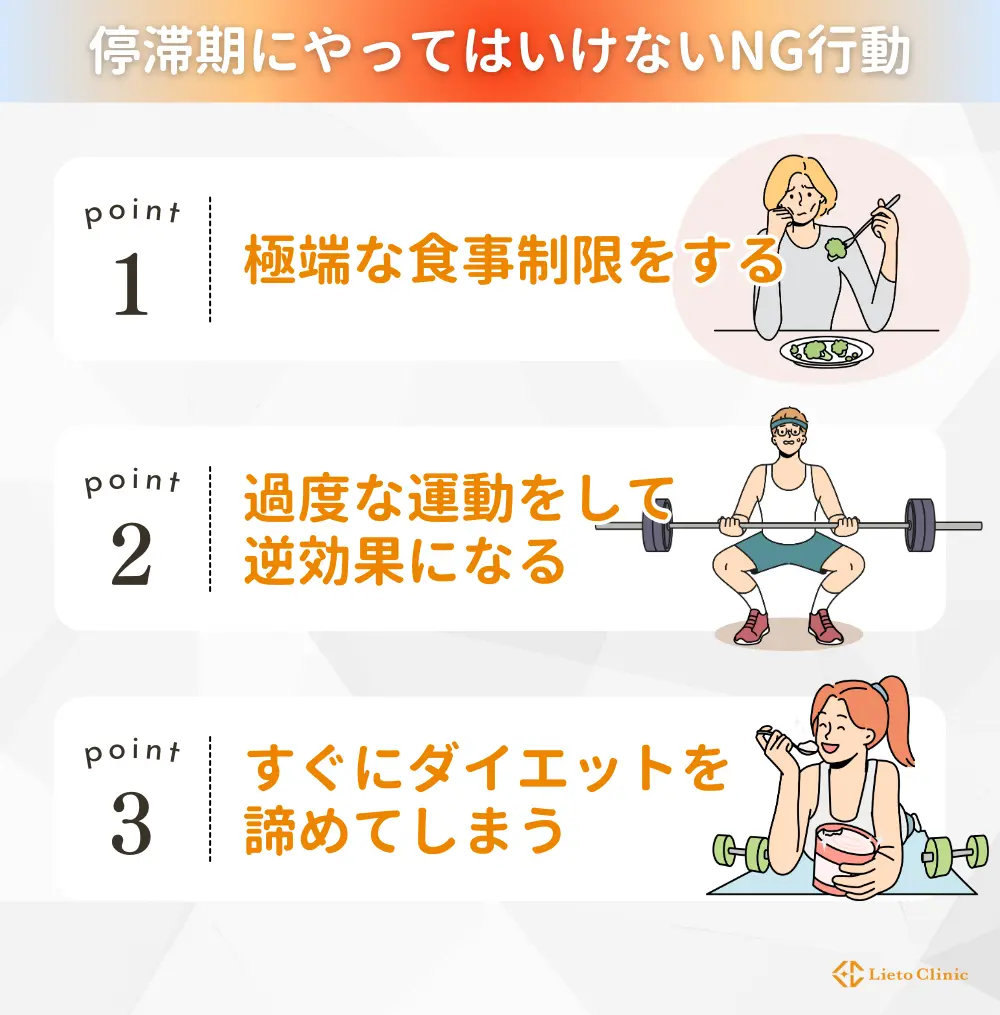

停滞期にやってはいけないNG行動

停滞期を早く脱出するために、避けるべき行動は次の3つです。

停滞期にやってはいけないNG行動

- 極端な食事制限をする

- 過度な運動をして逆効果になる

- すぐにダイエットを諦めてしまう

詳しく解説します。

1.極端な食事制限をする

停滞期に入ると、「もっとカロリーを減らせば体重が減るはずだ」と考えがちですが、これは最も避けるべき対応です。

極端なカロリー制限(基礎代謝量を大きく下回るカロリー摂取)は、以下のような悪影響をもたらします。

極端なカロリー制限がもたらす影響

- 代謝がさらに低下し、停滞期が長引く

- 筋肉が分解されて痩せにくくなる

- 必要な栄養素が不足し、健康問題のリスクが高まる

- 強い空腹感によるストレスが増加し、過食のリスクが高まる

- エネルギー不足により、日常活動量が自然と減少する

停滞期には、むしろ適切なカロリー摂取を維持することが重要です。

また、単にカロリー量だけでなく、栄養バランス(特にタンパク質、ビタミン、ミネラルの摂取)にも注意が必要です。栄養バランスの良い食事は、代謝機能の正常化をサポートします。

2. 過度な運動をして逆効果になる

停滞期に焦って運動量を極端に増やすことも、避けるべき行動です。

過度な運動によるリスク

- 体に過剰なストレスがかかり、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増加する

- 疲労やケガのリスクが高まる

- 筋肉の回復が追いつかず筋肉量が減少する

- 過度な空腹感から過食につながるリスクがある

停滞期には、運動の「質」を変えることが大切です。

対策

- 有酸素運動と無酸素運動をバランスよく組み合わせる

- インターバルトレーニングを取り入れる

- 運動の種類や強度に変化をつける

- 週に1〜2日は完全休養または軽めのストレッチ程度にとどめ、筋肉の回復時間を確保する

適切な運動は、停滞期脱出のためだけでなく、健康維持にも重要です。無理のない範囲で、楽しみながら続けられる運動習慣を見つけることが理想的です。

3.すぐにダイエットを諦めてしまう

停滞期に最も多い失敗パターンは、成果が見えないことでモチベーションを失い、ダイエットを諦めてしまうことです。体は変化に適応する時間を必要としているだけで、ここでやめてしまうのは非常にもったいないことです。

モチベーション維持のポイント

- 停滞期は体が新しい体重に適応している証拠と捉える

- 見た目や体調など、体重以外の変化にも注目する

- 短期的な結果ではなく、健康的な生活習慣の確立という長期的な視点を持つ

- ダイエット仲間や専門家のサポートを利用する

研究によれば、習慣化には平均66日かかるとされ、ダイエットの継続は簡単ではありません。しかし、停滞期を越えれば必ず成果が待っています。一人で難しい時は周囲のサポートを求めましょう。

私たち医療従事者も、あなたの健康的なダイエット成功に向けて、専門的な知識とともに寄り添いたいと考えています。

どうしても停滞期を抜けられない時の選択肢【医療ダイエット】

自己管理だけでは停滞期を抜けるのが難しい場合や、より効率的に健康的な減量を目指したい場合には、医療ダイエットという選択肢もあります。医療ダイエットとは、医師の監督のもとで行う科学的根拠に基づいた減量法です。

どんな人に向いている?医療ダイエットが効果的なケース

医療ダイエットは以下のような方に特に効果的です。

医療ダイエットが向いている人

- 2ヶ月以上停滞期が続いている

- リバウンドを繰り返している

- 運動・食事制限が苦手

- BMIが30以上で、大幅な減量を必要とする

- 自己管理だけではモチベーション維持が難しい

- 肥満症や代謝性疾患(糖尿病・高血圧など)を抱えている

代表的な医療ダイエットの種類

医療ダイエットは、患者さまの体質・ライフスタイル・目標に合わせて選べる多彩な選択肢があります。当院では、以下のような施術を組み合わせてご提案しています。

| 施術方法 | 効果 |

|---|---|

| 医療脂肪冷却機器 | 脂肪細胞を冷却し、自然な代謝で体外へ排出することで、部分痩せを実現する |

| 医療電磁場機器 | 高周波電磁場を利用し、筋肉を刺激することで、筋力強化と脂肪燃焼を促進する |

| 脂肪溶解注射 | 脂肪細胞を分解する薬剤を注入し、部分的な脂肪減少を目指す |

| GLP-1受容体作動薬 | 血糖値の調節や食欲抑制を助ける薬剤で、体重管理をサポートする |

医療ダイエットを検討する際の注意点とリスク

医療ダイエットは効果的な選択肢ですが、肥満症などの診断がない限り、自由診療となります。

また、医療である以上、薬や処置には副作用や合併症などのリスクが伴います。だからこそ、納得できるまで説明を受け、自分の体に合った方法を選ぶことが大切です。

当院では初回カウンセリングを無料で実施し、丁寧な診察をもとに最適な治療プランをご提案しています。「停滞期に悩んでいる」「リバウンドを繰り返している」という方も、どうぞ安心してご相談ください。

まとめ

ダイエットの停滞期は、誰もが経験する自然な現象です。体が新しい体重に適応しようとしている過程であり、適切な対策を取ることで必ず乗り越えられます。

停滞期を早く終わらせるためのポイントをおさらいしましょう。

停滞期を早く終わらせるポイント

- カロリーや栄養バランスを見直す

- 運動メニューを変えて体を刺激する

- 水分をしっかり摂取し、代謝を上げる

- 睡眠とストレス管理でホルモンバランスを整える

- チートデイを正しく活用する

そして、停滞期を乗り越える鍵は「諦めないこと」です。体重だけにとらわれず、体の軽さや見た目の変化、気分の安定など、さまざまな「前進のサイン」に目を向けてみてください。

【参照元】

【医療ダイエットに関する特記事項】

- 医療ダイエットは保険適用外の自由診療です。

- 効果には個人差があります。

- 医療ダイエットには副作用・リスクが伴います。内容については事前に十分な説明を行います。

- 本治療に用いる医薬品・医療機器は、医師の判断のもと、適切に輸入・入手しています。

- 本治療で使用する薬剤・医療機器の一部は、日本国内では医薬品医療機器等法上の承認を受けていない未承認品です。